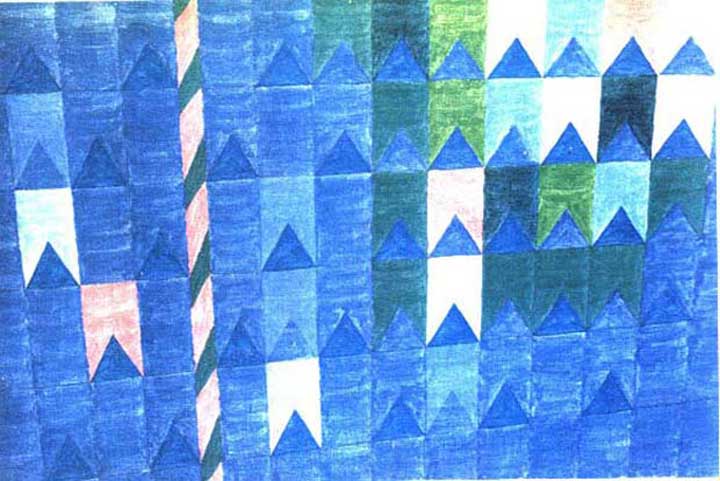

Alfredo Volpi, cuja retrospectiva terminou no começo de julho, no Museu de Arte Moderna (MAM), no parque Ibirapuera, já foi considerado pela crítica o maior pintor brasileiro de todos os tempos. Talvez o seja: digamos que a dúvida, ainda mais uma vez, fique por conta do futuro. Existem artistas que ascendem à condição de maiores, para serem eclipsados na geração seguinte. Foi assim com o pintor Adolphe William Bouguereau (1825-1905), e o compositor Achille Saint Saëns (1835-1921), artistas franceses, incensados até o fim do século XIX e que acabaram quase esquecidos por causa dos impressionistas, seus contemporâneos, tais como Degas, Manet e o grande Claude Debussy (1862-1918). Em relação a Volpi, sobram menos dúvidas do que paradoxos. Ninguém adivinharia que o pintor de paredes, homem do povo, se tornasse um dos ícones dos concretistas — talvez o movimento artístico mais complexo dos quantos surgiram no Brasil nos últimos anos. Volpi nunca foi um intelectual, com o requinte de um poeta como Décio Pignatari ou mesmo com a cultura de um compositor como Willy Correa de Oliveira. Para Volpi, o que os concretistas descobriram em sua pintura, era apenas o que seu povo lhe deu: as bandeirolas das festas juninas, os símbolos da religiosidade singela e despojada, o casario da sua São Paulo de juventude.

Foi sempre assim em quase todos os tempos. Guardadas as proporções, Francisco de Goya y Lucientes, ou Goya simplesmente (1746-1828), nunca teve qualquer formação escolástica, além da pintura que ele aprendeu com seu sogro. Mas ao fazer uma pintura que se propunha a ser também simplesmente pintura, Goya antecipou, em muito, tanto a poesia do francês Baudelaire, quanto a música do austríaco Gustav Mahler. Não que a França ou a Áustria o conhecessem como nós outros — mas é dele a antevisão de que a arte deveria ser o seu próprio repertório.

Há as diferenças, evidentemente. Ao contrário de Goya, que nos legou o mais expressivo e dramático libelo sobre as guerras napoleônicas na Península Ibérica, Volpi não foi um documentarista. Sua pintura, porém, como dizem os críticos, "dialoga" com a pintura como tal. O paradoxal é que Volpi nunca renunciou às suas origens. E a questão é esta: a dos artistas ou mesmo intelectuais que jamais negaram as suas origens. Contava o antropólogo Paulo Duarte, que uma das coisas que mais incomodavam um amigo seu, fundador de um dos mais importantes jornais paulistas, era que, embora sua mãe tivesse sido analfabeta e seu pai um simples operário, eis que seus descendentes — filhos e netos — pensavam e se comportavam como membros das mais antigas Casas Reais Européias. De fato, há quem imagine recender a faisão quando come um simplório frango de granja. A questão, contudo, não são os intelectuais e artistas que ascendem aos salões e se pensam superiores por serem comensais da elite endinheirada — mas a intrincada relação entre eles e o povão. Ou entre a arte e o poder.

Beethoven era republicano. Apesar disso, não raro se referia à massa com certo desdém. Dizia, por exemplo, que enquanto tivessem salsicha e cerveja, os vienenses jamais fariam uma revolução como a francesa. Ao fim da vida, porém, surdo e desiludido das "lantejoulas da corte" (que era como ele definia o fascínio do poeta Goethe pela nobreza), não hesitou em se servir de um poema de Schiller, "Ode à Alegria" (na verdade, "à Liberdade", alterada para "à Alegria" por causa da censura austríaca), que ele apôs ao último movimento da sua nona sinfonia; e tudo para proclamar, como uma espécie de testamento ideológico, que os homens eram todos "Irmãos" (brüder). E Beethoven não foi de modo algum uma exceção. O último livro do russo Leon Tolstoi, "Diabo Branco", é um canto à liberdade, mas, sobretudo, é a mais enérgica denúncia a favor — vejam só — da Chechênia, contra a prepotência, já naquela época, da sua querida "Mãe Rússia". O livro era, naturalmente, antecipatório e deixa claro, nos primórdios dos novecentos, que os artistas, inclusive aristocratas de berço, como o próprio Tólstoi, podem ser, e, na verdade, o são, "sensores do povo". Até mesmo, ou principalmente, aqueles acusados aqui e ali de "demagogos", "fascistas" e que tais, como uma certa intelectualidade teimava, até bem pouco, em chamar um artista como Villa-Lobos.

De Villa, se sabe que defendia uma estética nacionalista e que se valeu das benesses que até o Estado Novo lhe concedeu. Discute-se se sua grande obra se ressentiria sem o apoio decidido de Getúlio Vargas, enquanto ditador. Mas Villa sempre insistiu que devia tudo a seu povo e o demonstrava, mesmo quando já consagrado internacionalmente, na informalidade com que se comportava com seus antigos companheiros de choro. Contam-se histórias. Talvez fosse por mera ostentação, mas no Conservatório com o seu nome, que ele dirigiu a vida inteira, só uma pessoa não o tratava por "senhor". Era o porteiro, seu amigo de serestas no Rio do começo do século. Dizem os contemporâneos que era no mínimo engraçado visitarem-no ministros, altos próceres da república ou embaixadores de outros países, e se verem anunciados por um homem humilde, entrando na sala do grande maestro: "Villa, tem um senhor que quer falar com você." Detalhe curioso e significativo: nunca, Villa-Lobos permitiu que, nem mesmo sua mulher, que o tratava publicamente por "maestro", repreendesse o porteiro para que alterasse o seu tratamento.

Claro, está-se diante de exceções. Mas vale lembrá-las quando se vêem, principalmente na grande imprensa, tantos intelectuais, artistas ou mesmo professores famosos a se comportarem como se não devessem nada à sua gente. Beethoven, Goya, Volpi e Villa-Lobos sempre souberam que não era bem assim. Não foi por isso que ultrapassaram o seu tempo com a sua arte. Mas é por isso que os temos como exemplares.

agosto, 2006

Mais Enio Squeff em Germina

> Destarte

> Enio Squeff: Um Inferno de Puro Gozo

> A Busca do Modo mais Humano e Verdadeiro para Tratar a Arte