Existe a tendência para se desconsiderar um dado movimento de vanguarda do século XX a rodo, se se for partidário de um outro movimento ainda residual (ou se se odiar o tal "modernismo" de modo completo, e ainda existe quem odeie), como se o fato de vários artistas se proporem numa espécie de escola eliminasse toda e qualquer possibilidade de recursos singulares. É, por outro lado, a vanguarda experimentando do próprio remédio: erigir um método para destruir todos os outros métodos, resultando numa fragmentação das capacidades poéticas, segundo a qual objetivistas viam tudo com meridiana objetividade e surrealistas faziam justamente o contrário; a necessidade de uma vanguarda se diferenciar da outra acabou tornando os poetas especialistas num mínimo nicho de como fazer a coisa, ignorando todos as outras vastas possibilidades.

O que eu quero dizer com isso? A Shakespeare, para termos um exemplo fácil, bem conhecido, não haviam dito que deveria evitar esse ou aquele uso da imaginação, esse ou aquele truque de retórica, ou que deveria concentrar todos os seus esforços em mostrar como a mente pode ser dura como metal, ou, por exclusão, como poderia ser fluida como a água, que a percepção deveria abraçar o caos, ou terminantemente negá-lo. Para a maior parte das experiências com a palavra anteriores à vanguarda, o equilíbrio se propunha de dentro daquilo que se tinha para dizer e não como uma superestrutura — mesmo considerando as partições da retórica, pois para afetar determinado temperamento escolhia-se o modo pelo qual o fariam —, que provaria a audácia ou a grandeza de tal ou qual método.

Portanto, a aparente liberdade de escrita trazida pelo modernismo em contraposição à regularidade dos períodos anteriores não é lá muito factual. Ele seccionou a arte em especializações: o expressionismo registrava a emoção através de distorções; o futurismo e o vorticismo tentavam captar a velocidade dos novos tempos; o surrealismo pretendia atingir um núcleo irracional de sentidos novos; o cubismo e o suprematismo punham a nu as estruturas da arte; o dadaísmo afirmava um niilismo construtivo; o abstracionismo tentava enxergar através do mundo visível (gente como Kandinsky e Mondrian era bem mística); etc. Cada um queria conquistar uma parcela da percepção como um domínio próprio, escrevendo leis e usos para ele, além de cercar o perímetro com tinas de azeite fervendo. A arte moderna é então considerada uma arte crítica, porque, como os críticos, esses artistas estavam tentando provar seu argumento; no caso, através das obras.

Mas dizer isso seria apenas contemplar o desenho geral. Se no geral as escolas propunham precisamente isso e os cordeirinhos da ortodoxia — ou seja, os 90 por cento% — obedeciam, a consideração em detalhe da obra de um ou outro poeta nos permite separá-lo como se separa o trigo do joio. É o caso de Paul Éluard em relação ao surrealismo: poeta finíssimo e sensível, formalmente interessante e de fato um revolucionário da percepção, Éluard não mancava de algum lado das capacidades compositivas, como tantos que aderiram sem pensar a qualquer "ismo": se apagássemos a palavra "surrealista" de nossas mentes, Éluard permaneceria fazendo sentido como experiência literária. E não se pode dizer o mesmo da maior parte dos surrealistas, a começar do próprio Breton.

O que envenenou a memória do surrealismo nos tempos que se seguiram, alegadamente de plena consciência do fazer no sentido construtivo da palavra1, foi a indeterminação bruta do seu trabalho de escrita, aquele que se dizia a "escrita automática", com razoável parentesco em relação à sugestão dadá de recortar as palavras, enfiá-las num saco e ir compondo o poema na ordem em que se ia retirando os nacos de papel de lá2. A escrita automática confiaria ao subconsciente o arranjo do poema, que emprestaria assim a força arcaica do sonho, psicanaliticamente ligado aos usos da poesia (como, por exemplo, à metáfora). Muitos diziam que era assim mesmo que surgiam suas composições, sem o filtro da razão, sempre crítica e mandona como uma madrasta.

Mas não seria correto acreditar inteiramente nessa poesia sem madrasta: os recursos de ordenação do discurso ficam claros mesmo quando reina um aparente caos nas relações entre a estrutura da frase e aquilo que seria lido como o seu significado, sugerindo que havia considerável trabalho para se reproduzir o poder arcaico cunhado pelo sonho e as memórias nessa outra esfera de percepção. E, no entanto, o dilema persiste: forçados pelo método a forjar algo semelhante ao caos primordial, não exibiam, no entanto, o poder de concisão dele, isto é, o do universo comprimido na cabeça de um alfinete. Se as imagens vinham embrulhadas no esforço de compor um emblema da experiência, associando de modo analógico uma coisa à outra, a forma não espelhava o natural rigor do velho tudo ao mesmo tempo agora. Formalmente, costumavam ser apenas obras frouxas e prolixas. O que nos devolve a Éluard.

Éluard não abandona a tradição da poesia para tentar enfeitar de infinitos arabescos o sonho de Maldoror. Não, ele sabiamente molda uma coisa na outra, transformando ambas. É um oráculo de verdades humanas, discerníveis mesmo quando (freqüentemente) fala por enigmas: não é possível negar que esse tipo de poesia, bem executado, guarda semelhanças muito grandes com as raízes mais antigas da arte, as lendárias falas das sibilas. É o próprio Éluard quem escreve esta passagem oracular, em La Rose Publique, de 1934:

A OBJETIVIDADE POÉTICA NÃO EXISTE SENÃO NA SUCESSÃO, NO ENCADEAMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS SUBJETIVOS DE QUE O POETA É, ATÉ SEGUNDA ORDEM, NÃO O SENHOR, MAS O ESCRAVO.3

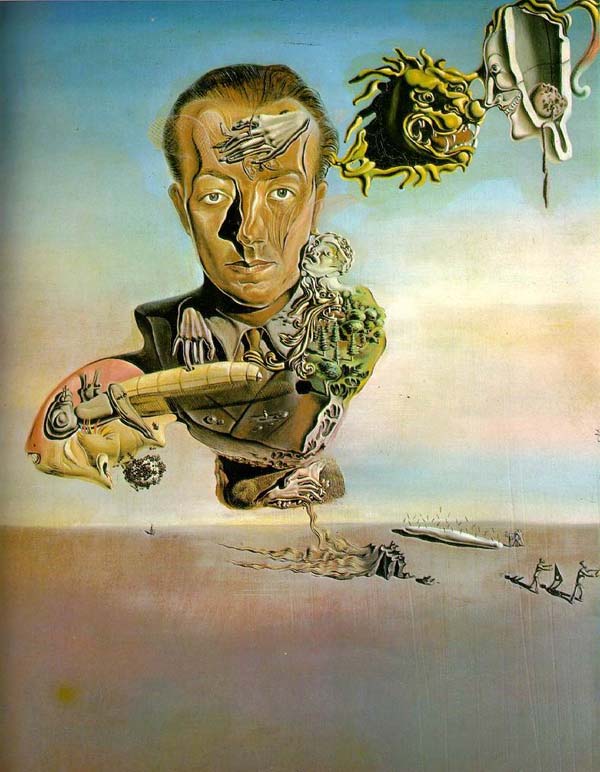

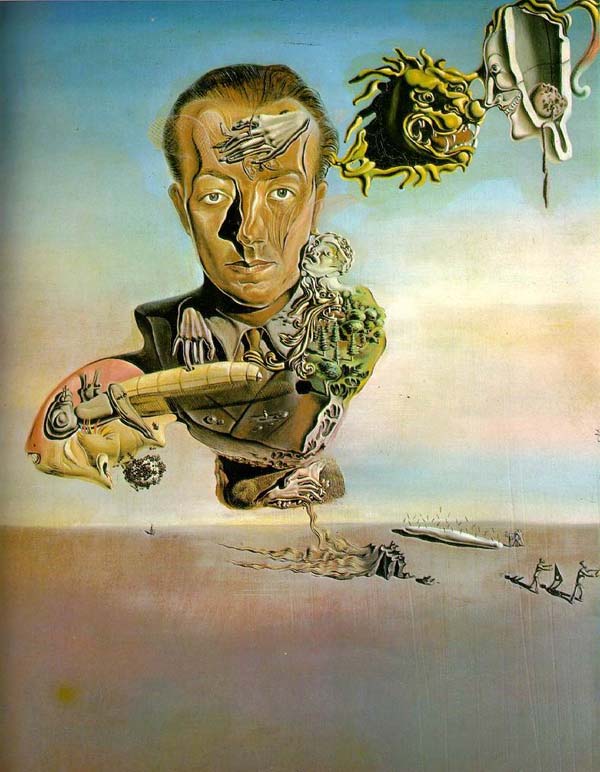

Pouco antes ele havia escrito: "Pour connâitre la fin de l’absurde", para conhecer o fim do absurdo. "Conhecer" e "absurdo" jamais teriam outra oportunidade de surgir numa mesma sentença sem que continuamente empurrassem essas palavras para uma oposição, mas Éluard era lúcido o suficiente para ver através do paradoxo superficial entre conceitos divergentes, e os propunha como correlatos com naturalidade. Era a menor distância entre duas idéias, como talvez apenas um pintor como Magritte — e não Dalí4 — poderia ser. Isso diz respeito, apenas, ao modo como combina palavras para gerar um significado imprevisto. E escrevi "imprevisto", e não "diferente", porque na maior parte das vezes a coisa não acontece gratuitamente na poesia de Éluard, só para gerar a impressão de deslocamento. Na maior parte das vezes, ele constrói um significado específico com isso, impregnando uma palavra do valor da outra, gerando um outro tipo de consistência discursiva. E é nisso que se parece com Magritte: faz as coisas se penetrarem uma do sentido da outra (como a sereia deitada sob uma sereia invertida, com púbis e pernas de mulher, tronco e cabeça de peixe).

Mas um argumento desses não funciona sem exemplos, por melhor que seja. Então vejamos:

MAX ERNST

Dans un coin l'inceste agile

Tourne autour de la virginité d'une petite robe

Dans un coin le ciel délivré

Aux épines de l'orage laisse des boules blanches.

Dans un coin plus clair de tous les yeux

On attend les poissons d'angoisse

Dans un coin la voiture de verdure de l'été

Immobile glorieuse et pour toujours.

A la lueur de la jeunesse

Des lampes allumées très tard

La première montre ses seins que tuent des insectes rouges.5

MAX ERNST

Num canto o ágil incesto

Dá a volta na virgindade de um pequeno robe

Num canto o céu livre

Deixa bolas brancas nas espinhas da tempestade.

Num canto mais claro de todos os olhos

Espera-se os peixes da angústia

Num canto a carroça de verduras do verão

Imóvel gloriosa e para sempre.

No fulgor da juventude

As lâmpadas acesas muito tarde

A primeira mostra seus seios que matam insetos vermelhos.

O poema pode ser relacionado ao encontro do pintor Max Ernst com Gala, em Köln, 1921; ela era então esposa de Éluard (seria, depois e em definitivo, a esposa de Dalí). Do encontro dos três, Éluard se tornou grande amigo de Ernst, e Ernst, amante de Gala.

Éluard divide a apresentação em quatro cantos, como num quadro, onde estão emblematicamente representadas não só instâncias do amor (como muito claramente nas imagens das "carroças de verdura do verão" e do "céu livre", que permanecem na memória amorosa, como também, por oposição, os esperados "peixes da angústia" e as "espinhas da tempestade"). Ernst está ligado à idéia de incesto, amigo muito próximo de Éluard; observar também que há um jogo entre "incesto" no verso inicial (que cria um curto-circuito inicial na expectativa de leitura) e os "insetos", do último.

Há preciosidades desse tipo por toda a poesia de Éluard, que normalmente fraqueja quando entra na faceta engajada. Encontraremos, por exemplo, uma "cabeleira de laranjas no vazio do mundo"; a nudez da verdade (que Éluard subtitula, "eu a conheço bem"), que se traduz em ser "mais vivo do que meu amor e meu desespero"; ou mesmo aquela notação breve como um epigrama, com que lamenta a perda da beleza desconhecida, que ainda não tinha sido vista:

Mas eu a vejo e eu a perco e eu sofro

Minha dor, como um pouco de sol sobre a água fria.

Gustav Klimt, Arthur Schnitzler & Freud

(com um ligeiro aceno a Stanley Kubrick)

O final do século dezenove e começo do vinte em parte se traduziram, como sabemos, na jóia artística e cultural dos vienenses6. Não há dúvida de que uma cultura que chegue ao ponto de ensinar um homem como Gustav Klimt para a arte que mais tarde concebeu esteja no auge de suas potencialidades. Então por que depois ficou tão desfigurada a ponto de apenas ilustrar psicanálise? O problema é Freud.

O fato de a psicanálise freudiana ter recebido todo o destaque do Ocidente pôs na sombra os artistas que, dessa perspectiva, serviram de meros profetas do autor da Interpretação dos Sonhos, e isso operou distorções na leitura posterior das obras desses antecedentes, que acabaram muitas vezes sendo lidos através de um instrumental freudiano que lhes era estranho (para não dizer nocivo). A verdade é que, mesmo para aqueles que sabem disso, a tarefa não é simples.

Não se pode ignorar o importante livro de Carl Schorske, Viena fin-de-siècle, sobre o período; e, ainda assim, se percebe no estilo do historiador uma porção de tiques freudianos que o tornam desequilibrado. Por exemplo, ele analisa as mulheres de Klimt segundo o complexo de castração, mas era precisamente a mulher que representava seu mundo de beleza e liberdade sexual, tão incômodo à sociedade Biedermeier7, que certamente se sentia mais à vontade com seu quadro decoroso (e também decorativo) Schubert ao piano. As mulheres muito livres e insólitas de Klimt podiam assustar, na verdade, seu público burguês, assim como o Lúcifer de Von Stuck fez a côrte da Bulgária se persignar diante da tela representando o filho predileto de deus. Quem torna a sexualidade livre, exuberante e às vezes fatal das pinturas de Klimt um problema é sua leitura posterior, incorporada de penduricalhos teóricos estranhos a ela.

A mesma coisa acontece com Schnitzler: habilíssimo prosador que tornou muito sutil todo o macabro pesado do velho Hoffmann (em que as pulsões de sexualidade e morte se encontram também intimamente ligadas, coisa bem germânica) e focalizou o tema da sexualidade antes de Freud, e de um modo que permite aproximações — Freud mesmo escreveu a Schnitzler dizendo que o escritor, intuitivamente, graças a seu sentido de observação, chegara aos mesmos "interesses e resultados" que ele, o psicanalista. Resultados, por exemplo: "abalar as certezas culturais convencionais" — é normalmente lido e medido pelo calibre de Freud.

Eyes Wide Shut, a adaptação cinematográfica que Kubrick fez para Traumnovelle, livro mais famoso de Schnitzler, resolve muito bem a situação ao deslocar as referências ambíguas do mundo dos sonhos para uma realidade cheia de ecos do inconsciente, e até mesmo com um ar levemente fantástico. Um dos momentos iniciais — em que a personagem de Nicole Kidman, que é casada, está sendo cortejada por um esperto de meia-idade numa festa — tem aquele tempo dilatado no qual Kubrick imerge seus personagens conversando lentamente, quase como se estivessem entretidos com os próprios pensamentos (ou sonhos): eles se esfumam na experiência, são absorvidos por ela como fumaça, sussurram ao invés de falar. O sexo partilha a realidade do sonho, não está (nem poderia estar) definitivamente integrado à vida social e racionalmente estabelecida. Isso não foi invenção de Freud. E Kubrick foi um dos melhores leitores recentes de Schnitzler.

Seria também preciso entender Klimt de outra forma, que talvez nossa época seja capaz de lhe restituir. Na verdade, talvez não. Os anos 2000 começaram bem carolas, e é bem possível que Klimt continue limitado a seu aspecto decorativo, e cópias de O Beijo continuem vendendo que nem água nos museus, e que se repitam as mesmas ladainhas sobre Salomé (ou Judith und Holofernes). E eu duvido que o próximo filme de Raoul Ruiz (Klimt), com John Malkovitch no papel título, seja capaz de mudar isso. Na verdade, muito pelo contrário.

Para concluir a história, convido-os a ler um poema:

Klimt

Klimt, e as águas imóveis do Garda,

reflexos aquáticos de tranças frisadas,

bosques de um ocre seco num chão

de folhas impressas com sinetes de luz

entre o sólido branco, manchado

de verdes estrias sinuosas, em troncos

como leves ramos cinzentos: o nenúfar

e as bétulas, o solo batido que pálido faz

uma aléia, enquanto as cores das casas

bebem os raios do sol por toda parte.

Marcelo Grassmann

Que o desenho hoje esteja revestido de características muito diversas daquelas que se originaram da Renascença italiana e sobreviveram como um princípio indiscutível até meados do século dezenove, é verdade. Mas devemos considerar a arte que teve entre nós artistas como Portinari, e um artista que transitou entre a grande arte abstrata e um poderoso figurativismo, que morreu recentemente, Iberê Camargo, além de um que está vivo e operante, que é Marcelo Grassmann. A história do desenho está em sua arte de uma maneira inescapável, tanto num sabor de alguma estranha forma germânico, como na imaginação intensamente medieval. Que Grassmann seja um dos nossos maiores artistas não há ou não deveria haver nenhuma dúvida; que se fale dele e se o veja — e este é evidentemente o principal — tão pouco em exposições, em livros, naquilo que se chama a mídia, afinal, é motivo de dúvida: ou nos tornamos uns verdadeiros estúpidos, ou se trata de uma estupidez mais branda, embora estupidez ainda, a de termos nos esquecido.

Não é difícil encontrar algumas de suas obras originais aqui e ali, no meio de paisagistas medíocres, de enormes porcarias que se vendem para enfeitar as paredes dos Jardins. O difícil é que elas sejam devidamente apreciadas, que haja o reconhecimento necessário para focalizar sua obra, e ensiná-la; mesmo porque boa parte de sua obra se constitui de gravura. Isso se deve dizer porque ainda há um preconceito provinciano de categorizar gravura como uma arte menor, ou menos nobre que a tela — para a arte contemporânea é bom recordar que essa distinção inexiste, uma vez que os meios escolhidos não são esses e que a tela só vale alguma coisa se for bem velha, ou é considerada pelos cultivados ignorantes um passadismo dos mais ridículos. Mas para essa máquina inconsistente, o mercado de arte, funciona assim. Por esse motivo não vemos Grassmann ser valorizado como deve (é sempre decoroso lembrar que não se trata de um privilégio dele; há também, por exemplo, Arnaldo Vieira): especialistas e alguns interessados específicos a conhecem, mas é um artista cuja obra deveria ser estudada, exposta.

A obra de Marcelo Grassmann pode ser encontrada nas coleções do MAM, da Pinacoteca de SP, no MASP, etc; em coleções particulares e em museus no exterior. Basta um pequeno exame de suas obras para identificar seu gênio.

Absolutamente estranho para os critérios que acomodam o gosto das pessoas ao que se costuma chamar brasileiro8, seu desenho caminhou imperturbável por uma considerável soma de anos, experimentando abertamente todos os tipos de linha, todos os tipos de traço e, como grande desenhista que é, se saiu um mestre em cada uma das formas que escolheu. Nos últimos anos, aquelas linhas marcadas, grossas de tinta, negríssimas, à la Goeldi9, refluíram para o estilo límpido e suave que vemos em A Morte e a Donzela, e o uso curioso do lápis litográfico, a paixão pela gravura em metal; todas as últimas séries apresentam desenhos que combinam à frieza estática das personagens um traço leve e seguro, que com a atenção do detalhe ameniza a dureza marmórea dos rostos, fazendo as figuras imergirem numa atmosfera que as desliga do mundo tal como o vemos; se tornam um símbolo, assim como sua linha perturbada nos dava conta de um, se se quiser chamar assim, pathos incômodo, monstruoso, semelhante ao dos expressionistas alemães, ou, de um modo mais definido, como Grosz.

É possível encontrar na variedade desses seus usos as referências do desenho de Leonardo da Vinci (os traços dos rostos delicados que buscam a sombra); da gravura de Rembrandt; o imaginário medieval + Bosch; a linha espessa e nervosa do expressionismo; as gravuras de Doré para o Orlando Furioso; por vezes Redon e Kubin (sem a obsessão sexual do último), etc. Grassmann diria, explicando como vê o próprio trabalho, numa entrevista à equipe da Pinacoteca de São Paulo, em 1994:

embora formalmente a Renascença tenha me dado muito mais que a Idade Média, a Idade Média era mais carregada de coisas interiores, a meu ver, do que a Renascença, que já começava com uma preocupação formalista, de estilo, maneira, de como encarar as coisas, mais do que quais as coisas a serem encaradas. Os flamengos adoravam fazer o inferno, porque no inferno havia a proposta de milhões de fantasias. Bosch, por exemplo, parte para toda aquela loucura de figuras dentro de armaduras, meio peixe, meio gente, meio cômico e, no fundo, eu sofri influências importantíssimas dele. O mundo de Bosch é cheio de diabolismos, de fantasias, de coisas que não são de todo mundo. Já a China me deu duas coisas: um dragão e alguns diabinhos. Os etruscos me deram pouca coisa, os egípcios me deram muito mais, com suas zoomorfias religiosas.

Podemos ver também em suas figuras disformes os contornos dos ossos, umas insanidades famintas, que o irmana a Goeldi (que foi seu amigo e lhe admirava a obra), e, muito diferente do que alguns pensam, escolhem um foco não só importante mas bastante inovador sobre a experiência estética brasileira, porque enfrenta o vício de se tentar ver o Brasil entre palmeiras e pelourinhos, o que é transformar um dado particular numa banalidade tão sofrível como elencar as três ou quatro características do país, por assim dizer, de exportação. Estamos inundados de ainda de quem continua a produzir clichês de linguagem sertaneja, de folclore fake, de arte esforçadamente "primitiva" ou "exótica". Já assemelharam essa parte do trabalho de Grassmann com as xilos que ilustram os cordéis nordestinos. Superficialmente se parecem, mas o motivo é aquele assinalado por Pedro Manuel, na introdução livro Marcelo Grassmann10, a herança medieval comum, que no caso dos cordelistas se tornou um gênero autônomo, e para Grassmann permanece sendo mais um dos aspectos que integram sua obra.

É bastante lamentável um país ter artistas daquele alto nível e mal saber, e pior aproveitar suas capacidades. E desconhecer por completo seus motivos de excelência.

março, 2006